最新情報

スクワットのすすめ

こんにちは!

ABCLABの嵯峨です。

寒い時こそスクワットだ!と常々思っておりますので、こちらのブログにも書き込ませていただきますね^_^

スクワットの効果について

スクワットは、シンプルでありながら非常に効果的な全身運動の一つです。特に下半身の筋肉を鍛えることができるため、多くのメニューに取り入れられています。

1. 下半身の筋力強化

スクワットは太ももの前後の筋肉や臀部筋群を主に鍛えることができます。結果、足の筋力が向上し、日常生活やスポーツパフォーマンスの向上が期待できます。

2. 姿勢の安定性向上

スクワットを行う際には、腹筋や背筋も同時に使用されます。そのため姿勢を維持する筋肉が強化され、体幹の安定性が向上します。

3. カロリー消費

全身の筋肉を使うため、スクワットはカロリーを多く消費します。ダイエットを目的とする方にとっては、非常に効果的な運動です。

4. 骨密度の向上

負荷をかける運動は骨密度の向上に寄与します。スクワットは体重を利用した抵抗運動であるため、骨を強くする効果があります。

5. 柔軟性の向上

正しいフォームでスクワットを行うことで、股関節や膝関節、足首の柔軟性が向上します。柔軟性が高まることで、怪我のリスクが低下し、運動の幅が広がります。

以上によりスクワットは、多くの健康効果をもたらす運動です。

次に、スクワットを効果的に行うためのポイントと注意点をまとめます。

1. 正しいフォームを維持する

・足は肩幅程度に開き、つま先は少し外向きにします。

・背筋を伸ばし、胸を張った姿勢を保ちます。

・腰を後ろに引く意識、座るイメージで腰を落とします。

2. 呼吸を意識する

・下がる際に息を吸い、上がる際に息を吐くことで、力を効率よく発揮できます。

3. 徐々に負荷を増やす

・初心者の方は自体重で行い、慣れてきたらダンベルなどを使うことで負荷を増やすことができます。

4. 定期的に行う

・週に2~3回の頻度で行うことをお勧めします。筋肉の回復を考慮し、休息日を設けることも重要です。

スクワットは、手軽に高い効果を生むトレーニングです。正しいフォームで行い、継続的に取り組むとその効果を実感することができるでしょう。全身の筋力を向上させるために是非ともスクワットを日常のトレーニングに取り入れて頂きたいと思います!

詳しくはABCLABにてお待ちしております!^_^

デジタルデトックスのすすめ

こんにちは!

ABCLABの嵯峨です!

私たちの生活は、スマホやPC、タブレットなどのデジタルデバイスに囲まれています。これらのデバイスは、便利さと情報へのアクセスを提供してくれる一方で、時に私たちの心と体に過度な負担をかけることがあります。そこで注目されているのが「デジタルデトックス」です。

デジタルデトックスとは、一定期間デジタルデバイスの使用を控え、デジタルから離れた生活を送ることを指します。これにより、私たちはデジタル依存から一時的に解放され、心身のリフレッシュを図ることができます。

デジタルデトックスの必要性

1. 身体の疲労の軽減

デジタルデバイスを使用している時の姿勢は肩や腰に負担をかけてしまうことが多くあります。そういった不良姿勢は身体に様々な障害を引き起こしてしまうのです。

2. ストレスの軽減

デジタルデバイスからの通知やメッセージは、私たちの集中力を奪い、ストレスを引き起こします。デトックスを行うことで、これらのストレス要因を減らすことができます。

3. 睡眠の質の向上

ベッドに入る直前までスクリーンを見ていると、ブルーライトの影響で睡眠の質が低下します。デトックスにより、良質な睡眠を確保させることができます。

デジタルデトックスの実践方法

– 時間を決める

毎日特定の時間帯をデジタルフリーに設定することから始めましょう。例えば、就寝前の1時間はデジタルデバイスを使用しないと決めることで、夜のリラックスタイムを確保できます。

– デジタルフリーゾーンを作る

家の中にデジタルデバイスを持ち込まないスペースを設けると良いでしょう。リビングやダイニング、特に寝室をデジタルフリーゾーンにすると、質の良い睡眠に集中できます。

– 週末や休日にデジタルデトックスデーを設ける

週末や休日に1日を使ってデジタルデトックスを行うのも効果的です。

デジタルデトックスのメリット

デジタルデトックスを行うことで、心身の健康を向上させるだけでなく、日常生活の質も向上します。集中力の向上、ストレスの軽減など、さまざまなメリットがあります!

無理をせず、自分のライフスタイルに合った方法で取り入れてみてください。デジタルデトックスを実践することで、より充実した生活を送ることが可能です。

ご質問や具体的なアドバイスが必要であれば、お気軽にお尋ねください!

ビタミンB群のお話

こんにちは!

今回のブログテーマは、タイトル通り『ビタミンB群』についてです。

みなさんも良く聞くビタミンという栄養素ですが、その中身は13種類もあるのです!

その中でも今回フォーカスするのはビタミンB群と呼ばれるビタミンB1、B2、B6、B12の働きについてです!

(他にもビタミンB群にはナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンというものもありますが長くなるため今回は割愛させて頂きます?)

ビタミンB1 別名:チアミン

炭水化物の代謝を補助する働きや脳や末梢神経を正常に保つ役割や、皮膚や粘膜の健康維持にも役立っています!

炭水化物、つまり糖質の代謝を補助するという事から、ビタミンB1には「疲労回復」の効果があると言われています!

摂れば摂るほど回復するわけではないですが、不足しない様に摂取することで、疲れにくい状態を維持することが期待できます。

ビタミンB2 別名:リボフラビン

糖質、たんぱく質、脂質の代謝、エネルギー産生に関与する酸化還元酵素の補酵素として働きます。

先に紹介したビタミンB1が糖質の代謝を補助しているのに対して、ビタミンB2は特に脂質の代謝を助け、皮膚や粘膜、髪や爪などの細胞の再生に役立ちます。

「発育のビタミン」とも言われ、発育促進に欠かせない栄養素です!

ビタミンB6 別名:ピリドキシン

ビタミンB6は、食品中のたんぱく質からエネルギー産生したり、筋肉や血液などがつくられたりする時に働いています。 このため、たんぱく質を多くとる人ほどたくさん必要になります。

また、ビタミンB6は女性ホルモンのエストロゲンの代謝に関与して、ホルモンのバランスを整える働きがあります。

更に、赤血球の合成にも役立つため、月経前症候群 (PMS)の症状をやわらげる働きがあるといわれています。

また、妊娠するとタンパク質代謝が促進され、ビタミンB6が欠乏することでつわりが誘発されるという説から「ビタミンB6を補うとつわりが軽減される」という研究もあり、注目されています!

ビタミンB12 別名:コバラミン

「赤いビタミン」とも呼ばれ、血液を作る“造血作用”があるのが特徴です!

正常な赤血球の産生、脳神経および血液細胞など、多数の体内組織の機能や発達を正常に維持するために必要な栄養素です。

また末梢神経を構成する核酸やリン脂質を増加させる役割を持っており、神経を修復する作用もあります。

このことから眼精疲労や肩こり、神経痛の改善も期待でき、「末梢神経のビタミン」とも呼ばれます。

紹介した様に、ビタミンB群だけでこんなにも色んな働きがあるのです!

しかしそのどれもが「水溶性ビタミン」というもので、身体の中の血液などに溶けて身体の中を巡っています。

このことから、尿として排泄されやすい物でもあるために不足には十分に注意が必要です。

一度にたくさん摂るのでは無く、毎日コンスタントに摂っていきたい栄養素ですので、皆さんも心がけてみてはいかがでしょうか!?

嵯峨トレーナー名寄へ!

こんにちは!嵯峨です!

最近の活動報告をさせていただきます!

今年の5月から隔週で名寄のkidsにトレーニング指導やトレーニングの心構えを教えに行っています‼️‼️笑

対象は、名寄市内の何かしらのスポーツクラブに所属している、小学4年生〜小学6年生で、将来のトップアスリートの?です✨

早くも子供達と仲良くなり、楽しくトレーニング指導しています?

毎回違うジャンルのトレーニングを指導し、子供達が理解できるように、伝えるというのは難しかったりもしますが、たくさんの子供達を指導する機会はお店にいるとなかなかないので、良い刺激になっています?✨

今後の成長が楽しみです?

土用と養生

「土用」とは、春・夏・秋・冬の最後の18日間(立春・立夏・立秋・立冬の前の各18日間、ということもできます)に存在し、その季節を完成させ、次の季節に向かう準備期間です。

今年の土用期間は

冬土用: 2023年1月17日 (火) ~2月3日 (金)

春土用: 2023年4月17日 (月) ~5月5日 (金)

夏土用: 2023年7月20日 (木)~8月7日 (月)

秋土用: 2023年10月21日 (土) ~11月6日 (火)

です。

土用は中国から伝わった「陰陽五行思想」に基づいています。

陰陽五行思想では、自然界は木・火・土・金・水の5つの要素から成り立っていると考えます。季節もこの5つの要素に当てはめて、春は木、夏は火、秋は金、冬は水の気と考えられました。そして、土は季節の変わり目である立春、立夏、立秋、立冬の前18日間に割り当てられました。この時季は土の気が盛んになるとされ、「土旺用事」と呼ばれ、それが「土用」となりました。

この土用の時期は脾が働き五臓を養いますので、脾の働きが悪いと臓全体が弱っていき不調を起こしてしまいます。

東洋医学での”脾”とは西洋医学の”脾臓”という臓器の機能をさすだけでなく、

・エネルギーや血液を作る働き

・エネルギーを身体全体に運ぶ働き

・体液のバランスを保つ働き

これらの機能があります。

特に湿気の多い国土に住む日本人は、脾虚(脾の機能が失調している)の人の割合が他の民族に比べて多いと言われています。

土用というと夏の土用が有名で、特に丑の日は鰻を食べますが、春、秋、冬も夏の土用と同じように脾に良い食べ物や漢方薬を摂るといいです。

生もの、冷たいもの、甘いものの摂りすぎ、脂っこいもの等は控えましょう。

甘いものは「脾」を養い、過ぎるとこれを傷めるといわれます。

人参などの甘みのある野菜、豆類、雑穀などは良いのですが、砂糖や甘すぎる果物、ケーキ、チョコレート、アイスクリームなどの食べすぎには注意しましょう。

また、「脾虚体質」の人は季節の変わり目に体調をくずしがちです。

夏土用はすでに過ぎてしまいましたが、各季節に土用がありますので少し今回の内容を頭に入れながら今後の土用の時期は飲食する物など選んでみてください!

暑熱環境下での運動について

こんにちは!

暑い日が続いておりますが運動は継続したいですよね!?

今回は暑熱環境下での運動時の注意事項をブログにします!

暑いところで運動をすると普段よりも発汗によって体重が減少します…⚠️

体重減少は体重の3%を超えると運動パフォーマンスの低下を招き、脱水症状として身体の不調に繋がってしまいます?

そのため、運動中はこまめな水分摂取が必要になります!

また、摂るものについても、汗によって失われた電解質(ナトリウム)や、この先の運動に必要な糖分を摂取する為にも、スポーツ飲料が有効とされています!

さらに!摂取するドリンクの温度は5〜15℃と低い方が、吸収時間が早くなる事がわかっています。

それでも、吸収時間は15分以上かかってしまうため、なるべくこまめな水分摂取が必要になります?

みなさんも、暑い中運動を行う時は水分摂取に十分注意して、健康的な生活を送りましょう!

それでは私もここらでひとっ走り行ってきます!?♂️

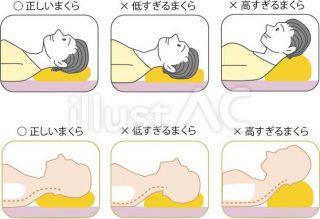

理想的な枕の高さとは?

いつもABCLABをご愛顧いただきありがとうございます!

日常生活の疲れやストレスを解消する為に大切な睡眠ですが、その質にはこだわっていますか?

今回は、睡眠の質を上げる為の一つとして枕の高さについてお話します!

枕も、現在では様々な種類があり、人によって好みがあると思います。

中には、枕無しで寝ますと言う方もいるのでは、、、

一般的に理想の枕の高さとは、

「自然に立った姿勢をそのまま維持できる高さ」

とされています。

首の骨はS字カーブの形をしており、頭の重さを支える様になっています。

仰向けで寝ている時も、その形をキープできる事が大切です。

枕が高すぎる/低すぎる場合にはこのカーブが崩れてしまい、頭痛や肩こり、ストレートネックなどの原因となってしまいます…

横向きで寝る場合は、肩幅を考慮して選ぶ必要があります。

仰向けと同様に、首の骨が真っ直ぐに並ぶ様な高さを選ぶと最適です。

また睡眠中は、寝返りを打つことを考慮して、頭の平均幅の3倍である60センチ以上のものを選ぶと良いとされています。

1日の1/3は睡眠時間で、身体の回復には必要不可欠な要素の一つなので、自分に合った枕を選んでみてください!

コリを和らげるために大切なこと!

こんにちは!

今回は、体の凝りを和らげる方法を紹介します。

凝りを和らげるためには、凝ってしまうところに負担をかけないということが大切です!

そのために、まずは身体の原理を理解してもらう事が必要です!

人の身体には、たくさんの関節がありますが、それらは、スタビリティ(安定性)とモビリティ(可動性)2つの役割に分類されます。

その役割から逸脱してしまった時に、関節や筋肉に負担がかかり、慢性的な痛みが発生してしまうのです、、

スタビリティ関節は身体の安定性を高めるために構造上あまり動く様に設計されていません。

反対にモビリティ関節は、身体の可動性を高めるために、構造上良く動ける様に設計されています。

凝りが多く発生する場所からその周囲の関節を分類して紹介すると、、、

上位頸椎(首の上から1,2個目の関節)→モビリティ関節

下位頸椎(首の上から3個目以降の関節)→スタビリティ関節

胸椎→モビリティ関節

腰椎→スタビリティ関節

股関節→モビリティ関節

腰痛を例にすると、腰椎のスタビリティ能力が不足している可能性があります。

もしくは、胸椎や股関節のモビリティ能力が不足しているために、腰椎に迷惑をかけている可能性もあります。

それぞれの関節が適切に役割を行うことが出来れば、凝りは解消できるのです!

スタビリティ、モビリティの評価は私たちの専門分野ですので、気になる方は是非一度チェックさせてくださいね!

カリウムに注目!

こんにちは!

いつもご覧頂きありがとうございます?

本日のテーマは

『カリウム』の効果についてです!

カリウムとは五大栄養素の中のミネラルの一種ですが、意外とその働きが知られておらず、影の薄い存在、、、

そんなカリウムにスポットを当てます?

ミネラルの働きは身体にとって不可欠、健康維持にとても大切で、非常にたくさんの働きがあります!

その中でも、カリウムは「必須ミネラル」という人類にとって不可欠な16種類のミネラルの1つです!

では、その働きとは…?

①体内の水分調節

特に関係が強いのは「ナトリウム」と「カリウム」です。

体内に水分を溜め込み、脱水症状を防ぐ働きがあります!

更にナトリウムには筋肉の収縮、神経の伝達にも関わりがある栄養素です。

ですが、ナトリウムを過剰に摂りすぎるとリンパ液や血液の中の水分量が増えすぎて、むくみや血圧の上昇を招いてしまいます⚠️

最近の食事にはナトリウム(塩分)が多く含まれるものが多いですよね、、、

そんな時にはカリウムを摂取する様にすると、体内のナトリウムを排泄する働きがあるので効果的です!

カリウムを多く含む身近な食材は、刻み昆布、ほしひじきなどの藻類、あんず(乾)、いちじく(乾)などのドライフルーツ、さつまいも(干しいも)、里芋などの芋類、蒸し大豆、納豆などの豆類などがあります!

通常の食事でカリウムが欠乏する事はありませんが、近年の塩分高めの食事を多く摂っていて血圧高め、、、な人にとっては大切な栄養素と言えます!

運動する際に大切な水分を食事によってコントロールして、体内の環境を常に最適にする様にみなさんも心がけてみてください!

腹式呼吸を身につけましょう!

こんにちは!

いつもABCLABをご利用いただき

ありがとうございます(^^)

今回は呼吸についてのお話をします!

へそより下、下腹部に力を入れて呼吸するのが“腹式呼吸”で、いつでもどこでも手軽にできる健康法として知られています!

腹式呼吸のメリットとは、、、

- 自律神経のバランスを整え、心身の不調を改善するはたらきがある

- 呼吸自体で横隔膜を鍛えて免疫力が上がる

- 血行がよくなり冷え性が改善する

- 集中力がアップする

- イライラしたときに気持ちを落ち着かせる

- 便秘の改善

などなど、他にも多くのメリットがあるのが

腹式呼吸なのです!

そんな腹式呼吸を手に入れるための自宅でできる簡単トレーニングを紹介〜!

- 仰向けになり、手を胸とお腹におきます。

- 鼻から息を3〜5秒かけてゆっくり吸い込み、お腹が膨らむのを手で確認します。

- お腹の力を抜いて、口をすぼめて10〜12秒かけてゆっくりと息を吐きます。

- 1〜3の工程を、10回程繰り返して行いましょう。

仰向けでできるようになったら、座ったり、立ったりして実践しましょう。

やり方はとても簡単ですので、ぜひ皆さん試してみてくださいね(^^)

筋肉を増やすには?

こんにちは!

新年も始まり、今年は頑張るぞ!

と考えている方もいると思います^_^

今回はそんな皆様に身体を作る為の大切な要素のお話をします!

僕も、今年は引き続き身体作りを頑張ろうと思ってます!

効率よく筋肉を増やすために大切なことは…

①運動

②食事

③睡眠

この3つの要素を適切に行うことで、筋肉は効率よく大きくなっていきます!

①運動

・鍛える部位を変えながら、週に2〜3回行う様にする!

・毎回のトレーニングで、しっかり負荷をかけて筋繊維を刺激する!

②食事

・バランスの整った食事3食を適切な時間にしっかり摂取する!

・タンパク質を多めに摂る様にすると筋肉が成長しやすい!(1日の総摂取量が体重1kgに対して1.5〜2.0gが理想)

③睡眠

・1回の睡眠で7時間以上取るようにする!

・夜は遅くても12時までに眠りにつく!

新年はこの三要素にも気を付けながら、新たな自分になれる様、頑張りましょう!

僕も皆様を新たな嵯峨でお待ちしております!^_^

ビタミンDで免疫向上!

こんにちは!

いつもABCLABをご利用いただきありがとうございます?

今回のブログは冬に大切な免疫のお話です!

今年の秋は気温の寒暖差が例年よりも激しく感じます。。。

加えて、マスクを外す機会も増え、風邪、新型コロナウイルス、インフルエンザといった感染症にも要注意です!

加齢や疲労、ストレスなどで免疫力が低下していると、風邪などを撃退できずに高熱や止まらないせきなど、ひどい症状につながることがあるので注意が必要です⚠️

秋や冬は、1日の日照時間が短くなるため、体内のビタミンDが不足しやすくなります。

ビタミンDは、免疫細胞の中でも、ウイルスなどを食べるマクロファージを活性化させる働きがあります!

そのためビタミンD不足では風邪などにかかりやすいのです?

ビタミンDを体内に生成するためには日光に当たる事や食事によって摂取する事が良いとされています!

ビタミンDを多く含む食材は、キノコや魚類などです!

ランチタイムなどに外出し、キノコなどがたっぷり入った旬の食材を取り入れることで免疫力を高めて健康に冬を乗り切りましょう!!

また、冬道の外出は転倒の恐れもありますので、くれぐれも注意されてくださいね!

足裏=体の土台

こんにちは!

いつもABCLABをご愛顧いただきありがとうございます。

本日のテーマは足の裏です!

例えば建物は土台がしっかりしているからこそ上部を支え、全体を安定させることができます。逆に土台が不安定だと、グラグラと地震が起きればすぐに倒壊してしまいます。

体も同様で、土台である足に異常があると体全体に大きな影響が出てしまい、アンバランスな姿勢になってしまうのです。皆さんはご自分の『足』をしっかりと見てみたことがありますか?

扁平足やハイアーチ、浮き指、外反母趾などの足の形の異常は、活動する際にしっかりと踏ん張る事が出来ない不安定な状態となっています…

この様な不安定な状態では、身体のバランスが乱れてしまい、猫背やスマホ首に代表される頭が前に出た姿勢を作り出してしまい、スポーツでケガをしやすくなったり、肩、首のこりやめまい、頭痛を引き起こす要因になってしまうのです…

さらに、足の裏には、身体のバランスを感じ取る”メカノレセプター”という感覚受容器が存在しています!

メカノレセプターがしっかり働くことで、立位バランス能力は向上するそうです。

足裏の感覚を養うことで、足裏の筋肉が発達し、アーチ(土踏まず)が正しく形成され、足の指もうまく使うことができるようになります。

足の指の力は歩くことだけでなく、走る・跳ぶ・投げるといったさまざまな運動に影響するのでとても大事なのです!

しかしメカノレセプターは、使わなければその機能はどんどん低下してしまいます…

高齢者は、メカノレセプターの機能が低下し、そのため立位バランスをとることが難しく、転びやすくなり、転倒事故につながるそうです…

高齢者の転倒は、寝たきりの大きな要因となっています…

足の裏を活性化させるために、足の裏に適切な刺激を入れましょう!

その方法はマッサージや、ゴルフボールを踏んだり、自分でも気軽に行えます。

又、足の裏の状態を悪化させない為に、サイズのあった靴を選んで履くことや、よく歩く事もオススメです!

この機会にみなさまも、ご自身の足をよく観察してみてはいかがでしょうか!?

今回もご覧いただきありがとうございました♪♪

冬支度を済ませましょう!

こんにちは!

いつもご覧いただきありがとうございます!

さて、もうすぐ冬ですね。

札幌管区気象台から発表された3ヶ月予報を見ると、今年の冬は11月から急な寒気が訪れ、一気に寒くなるとの予報が、、、

みなさんはもう冬支度は済ませましたか??

今回のテーマは身体の内側の冬支度です!

理想的な平熱は36.5℃と言われていますが、現代人は昔の人に比べて基礎体温が0.5~1.0℃ほど低いと言われています。

冷えは肥満やむくみ、生理不順、不妊、免疫力の低下など、あらゆる不調の引き金になることも….

身体が冷えやすい方、特に平熱が35℃台の方は、すぐに身体を温める温活を始めましょう!

私達がおすすめする1番の温活は、もちろん運動です!

運動によって直接的に身体を温めるのと同時に、筋肉量が増えると基礎代謝の増加が見込まれ、基礎体温の向上にも繋がります!

もう1つの温活は、身体を温める食材をしっかり摂る事です!

身体を温める食材とは、、、

にんじん、かぼちゃ、タマネギ、れんこん、ごぼう、ショウガ、ジャガイモ、自然薯、玄米、赤身の肉・魚、納豆、キムチ

更に、発酵食品には代謝を良くする酵素が含まれているため、

身体を温める効果が期待できます。

上記であげた納豆やキムチのほかにも、

味噌や醤油、漬物、ヨーグルトやチーズ

もおすすめです。

このブログをご覧の皆様も、積極的な運動、適切な食事を摂って、

この冬を乗り切りましょう!

リコピンを摂ろう!

こんにちは!

今回はリコピンの効果をお伝えします!

リコピンは野菜や果物に含まれる赤い色素で、カロテノイドの一種です。このカロテノイドには、活性酸素を除去し酸化のはたらきを抑える作用があります。

リコピン含有量が多い食品は”トマト”です!

リコピンの持つ「抗酸化作用」とは、活性酸素による細胞の酸化を抑えることです。活性酸素が増えすぎると、老化や免疫力の低下の原因になることが…

酸素を利用してエネルギーを産生する過程で、活性酸素が生まれます。釘が酸化したらサビるように、私たちも呼吸をして酸素を取り入れて生きているので、体内で過剰に活性酸素が増えすぎると細胞にダメージを与えてしまいます…

もともと体に備わっている活性酸素の除去機能が正常に働いていれば問題ないのですが、ストレスや喫煙などの生活習慣も活性酸素が生じる原因に。そのため、抗酸化作用のある食品を利用した酸化対策が注目されているのです!

そのため、体内の活性酸素を減らすことで、体内の血液循環を良くして、身体の免疫力を上げることが出来ます!

更に!リコピンの持つ抗酸化作用は、アンチエイジングの効果もあります!

リコピンと言えば「トマト」ですが、トマト以外の食べ物にも含まれていることをご存知ですか?

なんと、柿、ピンクグレープフルーツ、マンゴーなどに含まれています!

リコピンは天然の赤い色素なので、共通するのは食材の色。スイカ、金時にんじんなどにもリコピンは含まれるのです!

このブログをご覧の皆様も、この冬は積極的にリコピンを摂って免疫力を高め、いつまでも若々しく健康な身体を作りましょう!

ABCLABでは、運動アドバイスに加えて食生活にもアプローチが出来ますので、気になる事がありましたらお気軽にご相談下さいね!

今回もご覧頂きありがとうございました!

運動後には栄養を!

こんにちは!

いつもご覧頂きありがとうございます?♂️

さて、今回は

運動後の栄養摂取の重要性をお伝えします。

ご覧のみなさまの中にも、運動後は食欲が湧かず、何も食べずに寝てしまう、という方も居るのでは無いでしょうか?

しかし翌日を迎えても疲れが取れず、そのまま仕事へ、、、

こんな経験をされた方、

体内の”グリコーゲン”が不足しています⚠️

これは、枯渇した筋グリコーゲンを回復させずに (夕食で糖質を補給せずに)寝てしまったことから引き起こされた疲労です。

運動によって、筋肉内のグリコーゲンは大きく消費され、貯蔵量が減少します。この状態が長く続くと、疲労感を感じることになります。

ですので、運動後には、糖質を十分に摂取するように心がけましょう!?

ただし、”十分に”です?

「食欲の秋……運動もしたし、ご褒美としてたくさん食べても大丈夫か…」

この発想になるのもわかりますが、”十二分”は避けて”十分”な食事で済ませてくださいね?

筋肉のコンディショニングは、ベストパフォーマンスの発揮に重要です。食事や補食、水分摂取の仕方を見直すことで、練習後の筋肉のリカバリーを促し、翌日も良いパフォーマンスが発揮できるように準備をしましょう!

それではまた!✋

冷え性の人、実は貧血かも?

こんにちは!

いつもご覧頂きありがとうございます。

さて本日は、“冷え性”と“貧血”の関係についてです

本題に入る前にまずは身体の冷え性チェックをしてみましょう!

- 寒いわけでもないのに手足が冷たい。

- 布団に入っても手足が冷えて眠れない。

- お風呂に入ってもすぐに手足が冷えてしまう。

- 厚着をしても体が冷える。

- 便秘や下痢になりやすい。

- 何をしても痩せない。

どれかひとつでも当てはまる方は冷え性です⚠️

程度は様々ですが、チェックリストの様に

冷え性にも色々な症状があります!

貧血との関連はどうなっているのでしょう?

貧血とは血液の中の“赤血球”が少ない状態です。

そして赤血球は、呼吸で取り込んだ酸素を身体の隅々まで運ぶという働きをしています。

その赤血球が少なくなってしまうと身体の細胞は”酸欠状態”になり、うまく機能しなくなってしまいます…

結果として、機能が低下してしまった所の周囲は血行不良になり、冷え性へと繋がってしまうのです…

このメカニズムは、”身体の末端”で特に起こりやすいとされています!

なので、手先、足先が冷えてしまうのです!

この貧血を改善する為には“鉄分”を多く含んだ食品を摂るように心がけましょう!

食品に含まれる鉄分には、肉や魚の赤身に多く含まれる「ヘム鉄」と、野菜や穀類、豆腐、海藻類などに多く含まれる「非ヘム鉄」の2種類があります!

●ヘム鉄が多い主な食品(可食部100g当たりの含有量)

・豚レバー(生)……13.0mg

・鶏レバー(生)……9.0mg

・赤貝(生)……5.0mg

・牛レバー(生)……4.0mg

・牛肉(生・赤身)……2.8mg

・めざし(生)……2.6mg

・砂肝(生)……2.5mg

・まいわし(生)……2.1mg

・かつお(生)……1.9mg

・まぐろ(生・赤身)……1.8mg

※『日本食品標準成分表2020年版(八訂)』より作成

ヘム鉄は、非ヘム鉄よりも約2~3倍以上も吸収されやすく、他の食品との食べ合わせに関する注意点も特にありません!

食事で特に積極的に摂りたい鉄分ですが、日常的に継続して摂取しづらい食品が多いことが難点です。

●非ヘム鉄が多い主な食品(可食部100g当たりの含有量)

・レンズ豆(全粒・ゆで)……4.3mg

・納豆……3.3mg

・小松菜……2.8mg

・枝豆……2.7mg

・ひじき(鉄釜・ゆで)……2.7mg

・厚揚げ……2.6mg

・サラダ菜……2.4mg

・そら豆…………2.3mg

・水菜…………2.1mg

・ほうれん草…………2.0mg

※『日本食品標準成分表2020年版(八訂)』より作成

体内に吸収されにくい非ヘム鉄も、ブロッコリーや大根といった野菜や果物などに多く含まれるビタミンC、クエン酸、たんぱく質などと一緒に摂れば吸収率が上がります!

鉄分は必須栄養素でありながら、摂取が難しい栄養素です。鉄分不足はさまざまな不定愁訴を引き起こす原因になるため、年代を問わず、意識的に摂りましょう!

貧血についてのアドバイスは食事以外にもありますが、ここでは長くなってしまうのでお店でお話したいですね!

また、食事の摂り方も様々ですので、ご相談はいつでもお待ちしております!

今回もご覧頂きありがとうございました!

季節の変わり目に注意!

“季節の変わり目は体調を崩しやすい“

皆さんもどこかで一度はこの言葉を見たり聞いたりされたと思います。

では、なぜ季節の変わり目には体調を崩しやすいのでしょうか?

原因は“気温”と“気圧”の変化にあります!

①気温の影響

人には、周りの環境に合わせて自身の体温を調節する機能があります。

ですが、春や秋のような、1日の中で気温の変化が大きい季節には、体温を調節するために身体の中の多くのエネルギーを消耗します。

②気圧の影響

人は気圧によって”血管の拡張と収縮”が

起こります。

気圧が下がる→血管が広がる

気圧が上がる→血管が縮まる

この反応が起こると、身体はそれを抑えるために交感神経・副交感神経からなる”自律神経”を作用させます。

交感神経が作用→血管を縮める

副交感神経が作用→血管を広げる

この働きが、気圧の変化が激しい春や秋に活発になると、自律神経が乱れてしまい、頭痛や身体が重だるいなどの様々な症状として身体に現れてしまいます…

この季節の変わり目症状への対処法は

“良い姿勢”と“呼吸”です!

現代人はスマホ・パソコンで猫背や円背などの不良姿勢になりやすい生活をしています。

不良姿勢の状態での呼吸では、肺の膨らみが悪くなり酸素を取り入れる量が減ってしまいます。

そうなると身体の隅々まで酸素が行き渡らず酸欠の状態となってしまうのです…

良い姿勢で呼吸を行うことで、この酸欠を解消し、全身に酸素を送り続けましょう!

そうする事で、自律神経の乱れを解消する事が出来ます!

なんか疲れてるな、重だるいなと思った時こそ、少し胸を張って大きく深呼吸を行うようにしてみて下さい!!

季節の変化に負けることの無い身体を

作りましょう!

運動によるメンタルへの影響とは!?

こんにちは!

仕事や人間関係、最近だと新型コロナウイルスなどによって日々ストレスを感じることがあると思います。

そんなストレスを発散するための運動の役割をご説明します!

“メンタルリセット”

言葉の通り、ストレスによって気分が落ち込んだ時、落ち込んだメンタルをリセットして、まっさらな気持ちにするという事です!

運動によってもメンタルリセットが出来ます!

例えを挙げると、朝起きてから1時間以内に、15〜30分ほどのウォーキングをする事で、幸せホルモンとも言われるセロトニンを活性化させる事が出来ます!

セロトニンが活性化すると、清々しい気分になり、意欲がアップして仕事などに集中する助けとなるのです!

更に!夕方にはセロトニンを材料にメラトニンというホルモンが分泌され、夜の睡眠の質が高まります!

日々ストレスフルな生活を行なっていると、セロトニンを分泌してくれる神経の働きが弱まるという報告もありますので、朝の散歩はおすすめのストレス解消法と言えます!

朝の運動でなくとも、運動によって達成感や満足感を得ることはメンタルに良い影響を与えてくれますので、仕事が大変な時こそ軽い運動で汗を流すことが重要です!

筋肉の張り(コリ)の正体

こんにちは!

今回は筋肉の張りについてのお話をします。

よく、凝り(コリ)とも表現されていますが、その正体は筋肉の

“血行不良”です。

筋肉内の血流の停滞は、不良姿勢や不適切な動作を長時間行う事によって発生します。

血行が悪くなると、筋肉に送られる酸素の量が減ってしまいます。

筋肉は、酸素が減ってしまうと硬くなる性質があります。

酸素が減ってしまった分、疲労物質が溜まりやすくなり、疲労物質が溜まることでまた血流が停滞……と、悪循環に陥ってしまうことで、根深い筋肉の張りが完成します。

ではどうすれば解消されるのでしょうか?

非常にシンプルですが、血行不良を改善すればいいのです!

その為にも適度な運動を行い、筋肉を伸び縮みさせて上げる事で循環を促す事ができます!

さらに、張りを感じる部分をストレッチしたり、マッサージを行う事も血行の改善に繋がります。

さらに、冷えによっても血行不良が起こり得るので、身体を冷やさない様にしてみましょう!

夏場でも、クーラーの当たり過ぎには十分注意が必要ですね!

トレーニングやストレッチなどでわからない事があればなんでもご相談下さい!

トレーニングを習慣に!

いざ運動を始めようと決心しても続かない、

つい三日坊主に、、、

運動に限った話では無いですが、こんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

今回はトレーニングを習慣化させていくための秘訣をいくつかご紹介します!

簡単に、トレーニングが続かない理由を

挙げてみると、、、

・モチベーションに頼りすぎている

・成果が出るまでに時間がかかる

・習慣化までに時間がかかる

・忙しくて筋トレをする時間がない

・最初から完璧にやろうとしている

・正しいやり方がわからず迷いが生まれている

これらの理由が当てはまる様な場合には、その対策を立てて行うことで習慣化に繋がります。

対策その1

・まずは小さな行動から始めてみる

人間の脳は急な大きな変化を嫌うため、いきなり”10km走る”や”週に6回ジムに通う”などの計画を立てると、脳は不快感を感じてしまい、なかなか習慣化に繋がらないものです…

脳が抵抗を感じない様、まずは軽めのウォーキングやジョギング、腕立て伏せ5回などの様な小さな行動から始めてみましょう!

対策その2

・トレーニングを行う日時を決める

「時間があるときにやろう」では、習慣化が難しく、毎回やるかやらないかで迷いが生まれてしまいます。

そこで、トレーニングを行う日時をあらかじめ決めるということが大切です。

例えば

・毎日寝る前に腕立て伏せを行う

・金曜日の夜、お風呂に入る前にスクワットを行う

など、自分でルールを決めることにより、自然と習慣化に繋がっていきます!

また、筋トレの正しいやり方がわからず続けられないという方は、私たちの様なパーソナルトレーナーの指導を受ける事をお勧めします!

誤ったやり方を続けていくと、思い通りの成果が出ないどころか、予期せぬケガに繋がってしまう恐れもあります。

その様な悩みをお持ちの方は、是非私達にご相談を頂ければと思います!

ムキムキになるぞ

いつもABCLAB・アスリート治療院をご利用いただきありがとうございます。

突然ですがそして恥ずかしながら私、

ガリガリなんです、、、(-.-;)

なので宣言します!

私嵯峨敦は、ムキムキになります?

ムキムキといっても色々ありますよね!

僕が目指すムキムキとは

運動に繋がる機能的な筋力をたくさんつける

という事です!

千里の道も一歩から

トレーニングでも同じ事が言えます。

まずは基本的な筋力強化だ!ということで

空いた時間を使ってウェイトトレーニング?️♂️

皆様と一緒に僕自身も鍛錬します(^^)

一緒に体力づくりがんばりましょう✊

はじめまして!

いつもABCLAB・アスリート治療院を

ご利用いただきありがとうございます?

そしてはじめまして!

今年1月より新たにスタッフになりました

嵯峨敦です❗️

出身は十勝の池田町です。

ワイン?や池田牛?などが特産です(^^)

サッカー⚽️とゴルフ?️♂️が好きな25歳です(^^)

ですがここのスタッフの影響を受けて徐々に

ランニングが好きになっているような、、、(-.-;)

これから皆様の健康づくり・体力づくりに

協力していきます?

ABCLAB・アスリート治療院と共に嵯峨敦も

よろしくお願い致します(^^) Read the rest of this page »